令和5年度少年の主張福岡県大会の開催について

令和4年度少年の主張福岡県大会の

開催について

少子高齢化、国際化、情報化が急速に進み、環境が目まぐるしく変化する現代社会において、次代を担う子どもたちには、心身ともに健康で他者を思いやる心を持ち、社会的に自立していける、健やかな成長が求められています。

そのためには、広い視野と柔軟な発想や創造性などと共に、物事を論理的に考える力や、自らの主張を正しく伝え、理解してもらう力などを身に付けることが大切です。

少年の主張福岡県大会は、子どもたちにとって、これらの契機となることを願い実施するものです。

令和5年度の少年の主張福岡県大会は、次の日程で開催予定です。

1 応募対象

福岡県内の中学校に在籍する者及びそれに相応する学籍または年齢にある者

※国籍は問わないが、日本語で発表できること。

2 募集期間

令和5年6月23日(金)※事務局必着

募集作品から15名程度を福岡県大会の発表者として選出する。

3 提出方法

・ 市町村立中学校は各市町村民会議へ送付し、各市町村民会議はとりまとめの上、県民会議に送付。

・ 福岡市中学校は福岡市教育委員会へ送付し、教育委員会はとりまとめの上、県民会議に送付。

・ 県立・私立・国立の中学校は、県民会議へ直接送付。

≪提出先≫

公益社団法人 福岡県青少年育成県民会議

〒812-0046

福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎5階

電話 092-643-6001

4 福岡県大会

令和5年8月27日(日)

飯塚コスモスコモン 中ホール (〒820-0041 福岡県飯塚市飯塚14番66号)

(福岡県知事賞受賞者を「少年の主張全国大会」へ福岡県代表として推薦する。)

5 募集要項

令和5年度少年の主張作品の募集要綱(PDF) ※クリックで新たなタブに表示(ダウンロード可)

6 原稿用紙データ(MS-Word形式)ダウンロード

「令和5年度少年の主張福岡県大会」発表者の作文原稿用紙のデータは、下記よりダウンロードしてください。

少年の主張原稿用紙データ(Word形式:docx)をダウンロードする ※クリックでファイルをダウンロード

多くの中学生の皆さんの作品応募をお待ちしています。

令和5年度少年の主張福岡県大会(報告)

令和5年度少年の主張福岡県大会

次の時代を担う県内の中学生が日頃考えていることや意見を発表する「第45回少年の主張福岡県大会」は、令和5年8月27日、飯塚コスモスコモン 中ホール(筑紫野市文化会館)にて実施しました。

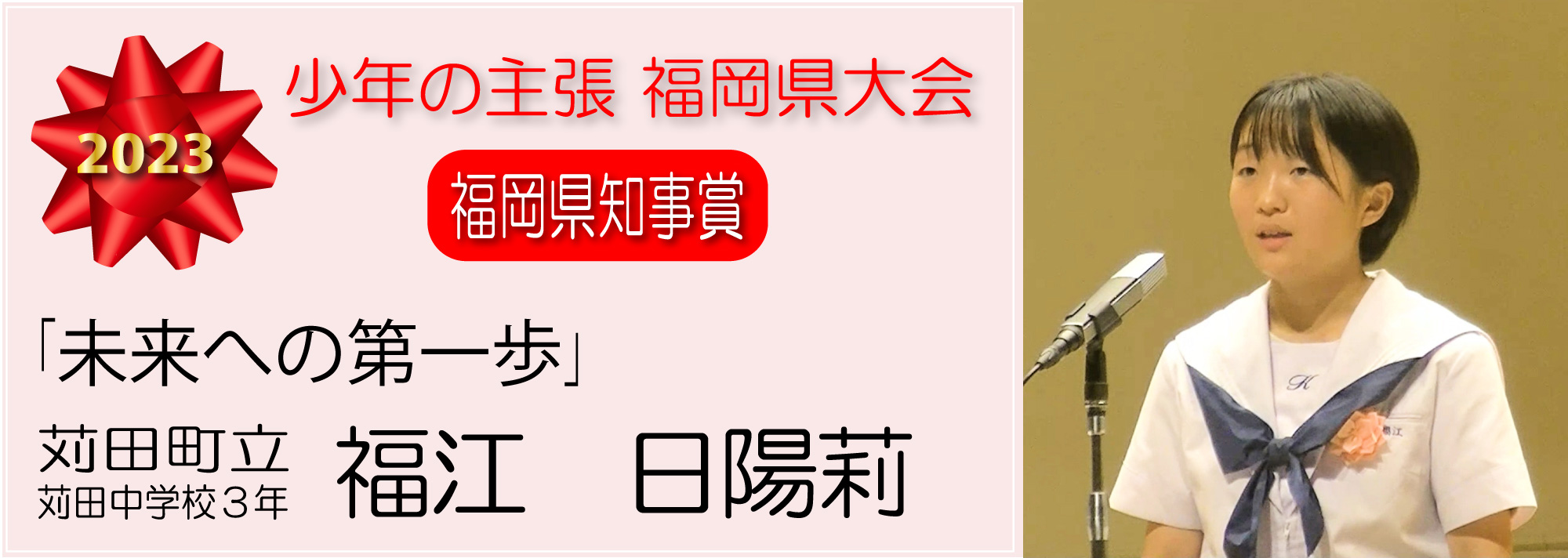

☆★☆令和5年度「福岡県知事賞」受賞おめでとうございます☆★☆

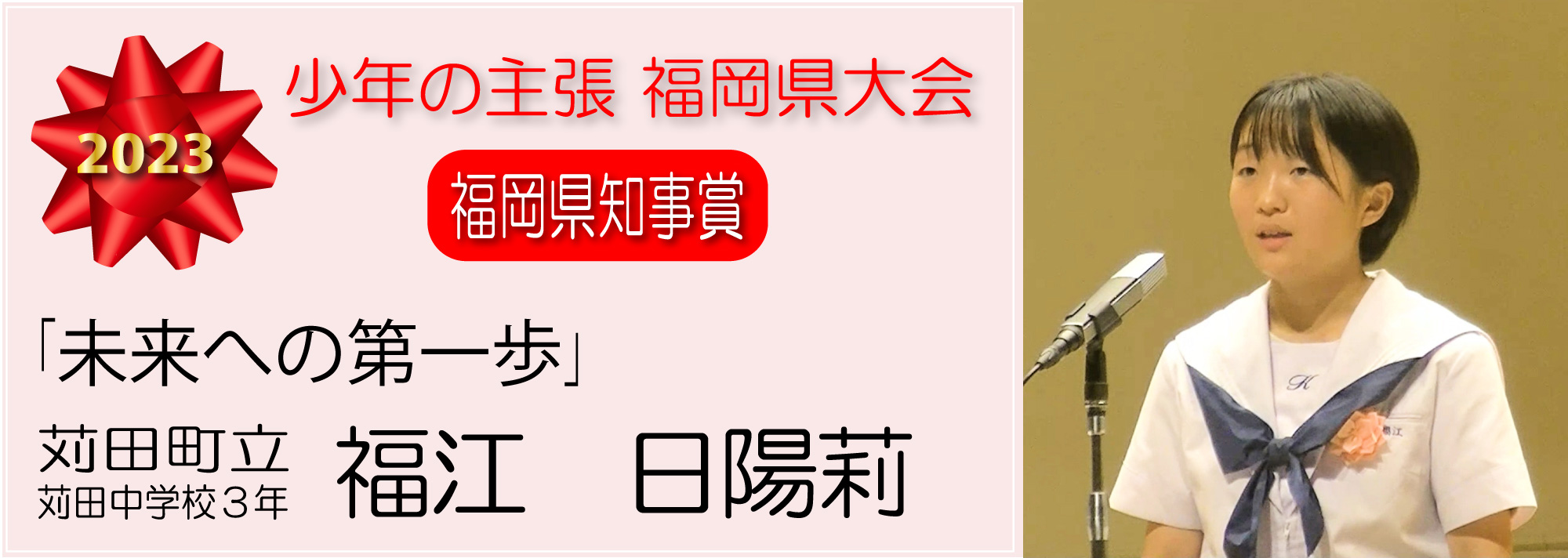

令和5年度少年の主張福岡県大会 福岡県知事賞作品

令和5年度少年の主張福岡県大会

福岡県知事賞作品

「未来への第一歩」

「未来への第一歩」

福岡県苅田町立苅田中学校三年 福江 日陽莉

福岡県苅田町立苅田中学校三年

福江 日陽莉

「私、この気持ち分かる。」この言葉を母の口から聞いた時、衝撃を受けたことを、今でも鮮明に覚えています。朝、たまたまつけたニュースで、虐待について報道されていました。私は、このニュースを観て、「何でこんなことするんだろう。信じられない。子供が欲しくても恵まれない人だっているのに…。」と怒りを感じました。だから、母からこんな言葉を聞くとは思ってもいなかったのです。私たち家族はとても仲良しです。五人家族で毎日にぎやかに暮らしています。なのに、どうして…。そんな中、母は話を続けました。「実は、私もつらい時期があってね。今思えば、産後うつだったのだと思う。」私は少し戸惑いながら、「なら、虐待する人の気持ちとか分かるの?」と尋ねました。すると母は、「うん。分からなくもないかも。自分がやりたいことを上手くできない。言葉で表すのは難しいけど、こんなはずじゃなかったのに…と毎日思っていた。」そう答えてくれました。

そこで私は、世の中の産後うつについて調べてみました。まず目にした一文は、「産後うつは十人に一人以上の割合がかかる病気」というものです。私は言葉を失いました。そんなに多くの方々が…。信じられない…。私は小さい子が大好きです。だから産後はとても幸せなものだと思っていたのです。でも、実際はかけ離れていて、酷く残酷なものでした。「初めてで何も分からない。」という子育てに対する不安。「聞きたいけど、病院の人は忙しそうだから…。」という遠慮から誰にも相談できず、一人で抱えこんでしまう。さらに、ホルモンバランスもくずれ感情的に。終いには、子供が泣き止まないことに対しての苛立ち、焦り、憤り。自分の子供なのに、かわいく感じない。こんなの母親失格では?と思い悩んで、「死にたい」という感情がわいてきたり、子供を傷つけてしまう行動に至ったりしてしまうそうです。

こんなことがあって良いのでしょうか。子供を授かるということは幸せなことではないのでしょうか。私はこの「今」を変えたい。今は、「産後うつ」と検索すると、数多くの体験談が出てくる状況です。多くの母親が産後うつに悩み、多くの子供が傷ついています。今は、少子化も進んでいる時代。生まれてきてくれた子には、幸せな道を歩んでほしい。産後うつの治療法としては、話を聞いてもらうことだそうです。そのため、母は今、産後約一ヶ月の親子のもとに訪れ、赤ちゃんの体重を量るとともに、母親の話を聞いたりする職業をしています。そんな母を私は誇りに思っています。「自分の経験をもとに人を助ける母を見て、これこそが本当の思いやりだ」と私は思っています。

また、このことを知って、私は「助産師になりたい」という大きな夢を持つことができました。みなさんは助産師とはどのような仕事をしている人だと思いますか?私は出産のお手伝いをするだけだと思っていました。でも実際は、産後の母親のケアをしたりもするのです。私は助産師となり、多くの人の話を聞き、アドバイスをすることで、産後も充実した日々を送ってほしいです。それが、子供を救うことにもつながると思います。

最後に、私は今、虐待のニュースを目にした時の感じ方が以前とは変わっています。今は、「もし私がこの人の近くにいたら何ができたか」を考えるようにしています。「物事を捉える時には想像力を最大限に働かせる」これこそが、協力し合える環境作りの大きな鍵になるのではないでしょうか。そのために私は残り少ない中学校生活の中で多くの経験を積み、その都度今自分にできることを考え相手の気持ちを想像して行動するようにしていきたいです。それが、私の築きたい未来への第一歩だと信じて。

未来への第一歩

「私、この気持ち分かる。」この言葉を母の口から聞いた時、衝撃を受けたことを、今でも鮮明に覚えています。朝、たまたまつけたニュースで、虐待について報道されていました。私は、このニュースを観て、「何でこんなことするんだろう。信じられない。子供が欲しくても恵まれない人だっているのに…。」と怒りを感じました。だから、母からこんな言葉を聞くとは思ってもいなかったのです。私たち家族はとても仲良しです。五人家族で毎日にぎやかに暮らしています。なのに、どうして…。そんな中、母は話を続けました。「実は、私もつらい時期があってね。今思えば、産後うつだったのだと思う。」私は少し戸惑いながら、「なら、虐待する人の気持ちとか分かるの?」と尋ねました。すると母は、「うん。分からなくもないかも。自分がやりたいことを上手くできない。言葉で表すのは難しいけど、こんなはずじゃなかったのに…と毎日思っていた。」そう答えてくれました。

そこで私は、世の中の産後うつについて調べてみました。まず目にした一文は、「産後うつは十人に一人以上の割合がかかる病気」というものです。私は言葉を失いました。そんなに多くの方々が…。信じられない…。私は小さい子が大好きです。だから産後はとても幸せなものだと思っていたのです。でも、実際はかけ離れていて、酷く残酷なものでした。「初めてで何も分からない。」という子育てに対する不安。「聞きたいけど、病院の人は忙しそうだから…。」という遠慮から誰にも相談できず、一人で抱えこんでしまう。さらに、ホルモンバランスもくずれ感情的に。終いには、子供が泣き止まないことに対しての苛立ち、焦り、憤り。自分の子供なのに、かわいく感じない。こんなの母親失格では?と思い悩んで、「死にたい」という感情がわいてきたり、子供を傷つけてしまう行動に至ったりしてしまうそうです。

こんなことがあって良いのでしょうか。子供を授かるということは幸せなことではないのでしょうか。私はこの「今」を変えたい。今は、「産後うつ」と検索すると、数多くの体験談が出てくる状況です。多くの母親が産後うつに悩み、多くの子供が傷ついています。今は、少子化も進んでいる時代。生まれてきてくれた子には、幸せな道を歩んでほしい。産後うつの治療法としては、話を聞いてもらうことだそうです。そのため、母は今、産後約一ヶ月の親子のもとに訪れ、赤ちゃんの体重を量るとともに、母親の話を聞いたりする職業をしています。そんな母を私は誇りに思っています。「自分の経験をもとに人を助ける母を見て、これこそが本当の思いやりだ」と私は思っています。

また、このことを知って、私は「助産師になりたい」という大きな夢を持つことができました。みなさんは助産師とはどのような仕事をしている人だと思いますか?私は出産のお手伝いをするだけだと思っていました。でも実際は、産後の母親のケアをしたりもするのです。私は助産師となり、多くの人の話を聞き、アドバイスをすることで、産後も充実した日々を送ってほしいです。それが、子供を救うことにもつながると思います。

最後に、私は今、虐待のニュースを目にした時の感じ方が以前とは変わっています。今は、「もし私がこの人の近くにいたら何ができたか」を考えるようにしています。「物事を捉える時には想像力を最大限に働かせる」これこそが、協力し合える環境作りの大きな鍵になるのではないでしょうか。そのために私は残り少ない中学校生活の中で多くの経験を積み、その都度今自分にできることを考え相手の気持ちを想像して行動するようにしていきたいです。それが、私の築きたい未来への第一歩だと信じて。

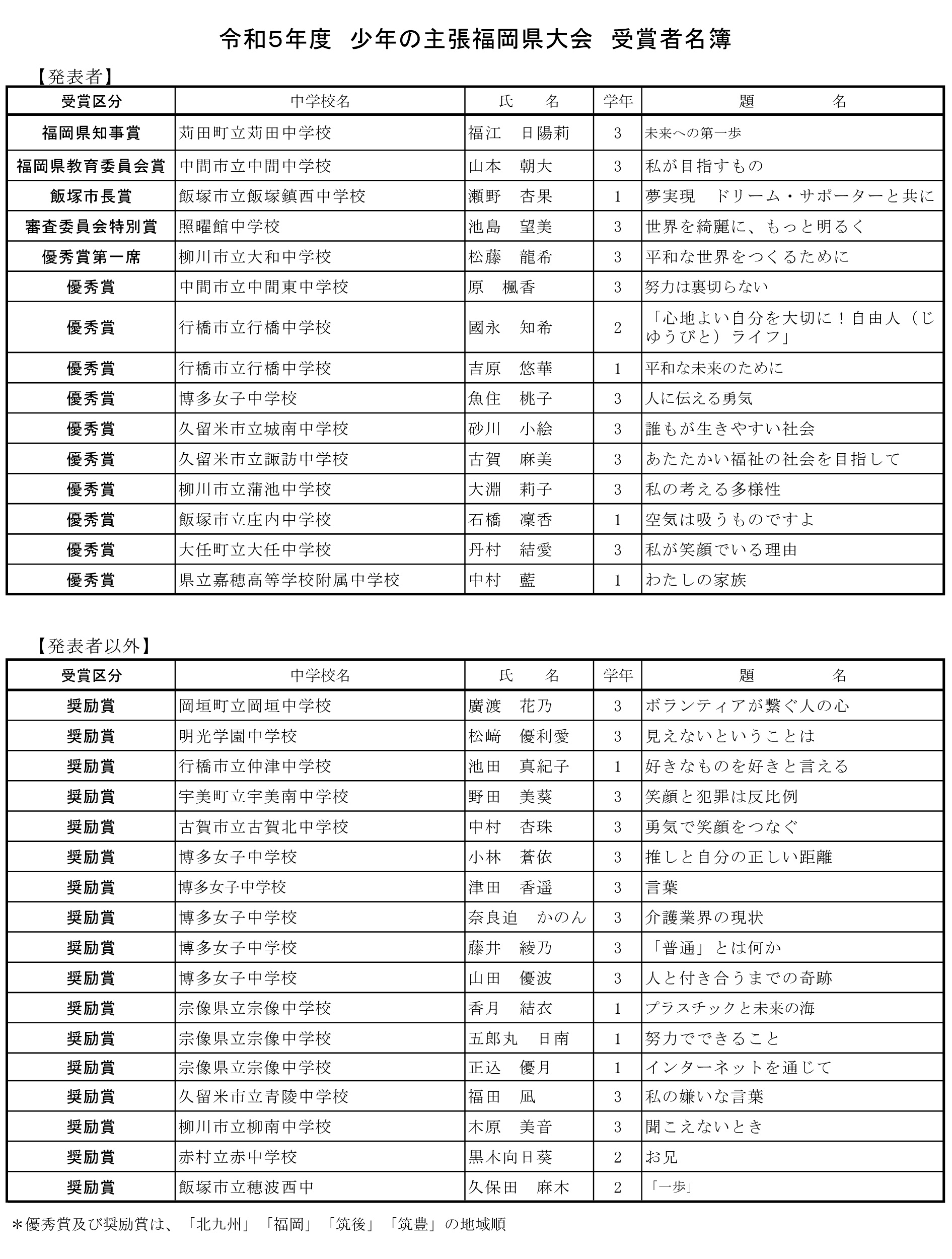

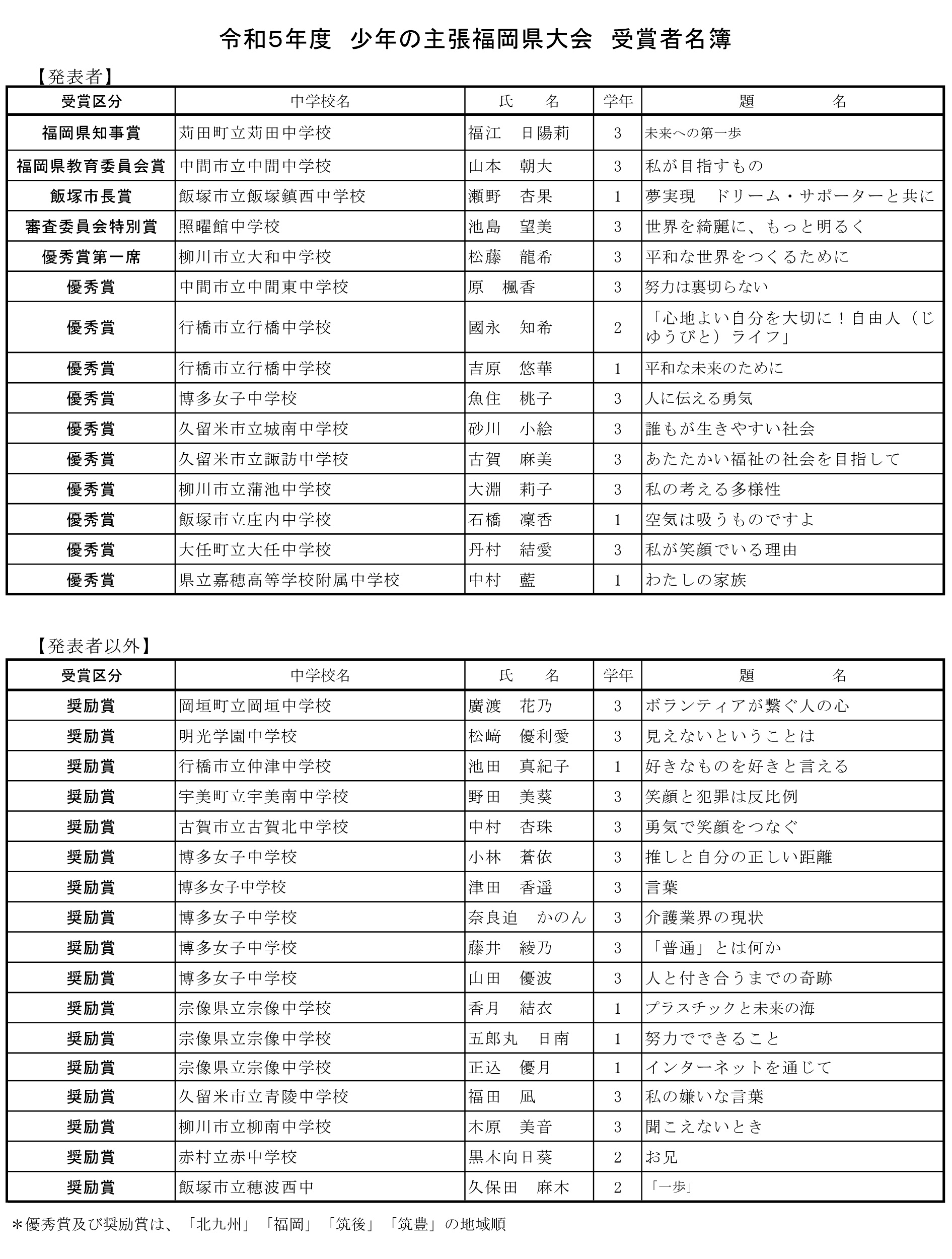

令和5年度少年の主張福岡県大会受賞者一覧

令和5年度少年の主張福岡県大会受賞者一覧

賛助会員及び掲載内容や催事に関するお問い合わせは下記までお電話でお願いします。

公益社団法人 福岡県青少年育成県民会議

※営業時間:平日9:00~17:00

〒812-0046

福岡市博多区吉塚本町13番50号

福岡県吉塚合同庁舎5階

☎ 092-643-6001